Landtagsabgeordneter Frank Bommert feiert heute

25. April 2025Von der Dorfstraße zur Möllendorffstraße–Wussten Sie schon?

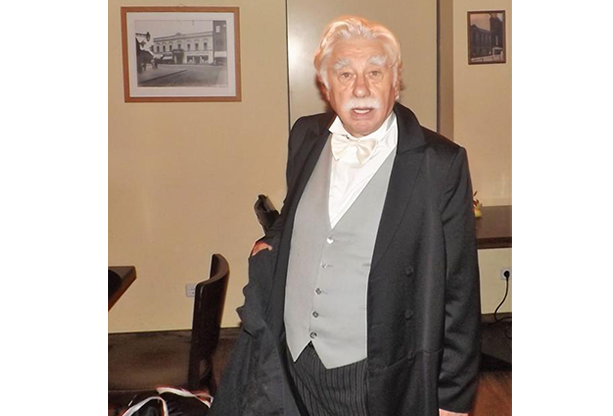

(Foto: Mathias C. Tank)

Graf von Möllendorff – Diener dreier Preußenkönige

Die Bundeshauptstadt Berlin mit ihren 12 Bezirken und fast 100 Ortsteilen bietet den Einheimischen und den Gästen eine reiche und buntgemischte Palette an. Dazu zählen neben verstorbenen und lebenden prominenten, manchmal auch kuriosen, Menschen die zahlreichen Gebäude, Straßen, Plätze, Parks, Denkmäler und Seen. Wir haben für unsere werten Leser das ein oder andere Interessante aus Berlin heraus gegraben bzw. wiederentdeckt und stellen es vor. Heute führt uns der Weg in den Bezirks Lichtenberg.

Lichtenberg weist eine vielfältige, weit zurückreichende Geschichte auf. Im Mai 1288 erstmals in einem Grenzvertrag urkundlich erwähnt, kam das im Niederbarmischen Kreise gelegene Dorf Lichtenberg im Februar 1391 (bis 1872) in den Besitz der Stadt Berlin, die dort ein Vorwerk (Gutshof) zur Versorgung ihrer Bürger betrieb und damit auch das Patronatsrecht über die aus dem 13. Jahrhundert (ab 1539 evangelisch) stammende Pfarrkirche erlangte, die sich seither noch inmitten der Dorfaue (Loeperplatz) befindet. Ab 1701 wurde Lichtenberg preußisch. Im November 1898 fand die Einweihung des im neugotischen Stil erbauten Rathauses statt. Das Stadtrecht wurde der Landgemeinde Lichtenberg im Oktober 1907 erteilt.

Nur eine Viertel Meile von Berlin entfernt, erwuchs Lichtenberg etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem beliebten Villenvorort. 1786 veröffentlichte der Publizist und Verlagsbuchhändler Friedrich Nicolai (1733 bis 1811) darüber: »Es gehet dahin eine Allee, und es sind daselbst verschiedene angenehme Landhäuser berlinischer Privatpersonen. Darunter ist besonders das Landhaus Sr. Exzellenz des Hrn. Generallieutnants und Gouverneurs v. Möllendorf merkwürdig«. Sein ausgedehntes Grundstück musste Wichard Joachim Heinrich Graf von Möllendorff somit vor dem Jahr 1785 erworben haben.

Wer aber war dieser Offizier, der im Laufe seines langen Lebens vier preußische Könige erlebte und drei von ihnen als loyaler Truppenführer diente? Dem auf Gut Lindenberg (Prignitz) am 17. Januar 1824 geborenen Sohn eines adligen Deichhauptmanns wurde eine steile Offizierskarriere zuteil. Noch zu Lebzeiten des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. (1688 bis 1740) in der Ritterakademie zu Brandenburg ausgebildet, gelangte Möllendorff 1740 als Page an den königlichen Hof. Im Gefolge von Friedrich II. (1712 bis 1786), später nobilitiert mit dem Beinamen der Große, nahm er an den Schlesischen Kriegen teil und wurde 1743 Fähnrich beim ersten Bataillon der Königlichen Garde. In den Folgejahren nahm Möllendorff jeweils in anspruchsvollen Kommandopositionen an diversen Kriegsverläufen auf europäischen Territorien teil, insbesondere am Siebenjährigen Krieg, 1756 bis 1763, den die Historiker »als ersten Weltkrieg der Geschichte« charakterisierten. Am Mythos der siegreichen Bataille bei Leuthen in Schlesien, 1757, hatte der geschickte Taktiker einen bedeutenden Anteil und wurde dafür mit dem höchsten Preußen-Orden Pour le Mérite dekoriert. Friedrich II. vertraute Möllendorff uneingeschränkt »und hatte ihn zuweilen [auch] allein zum Gesellschafter«. Beim Leichenbegängnis seines königlichen Förderers trug er voller Stolz das Reichspanier.

Wegen seiner stets standhaften Einsätze (»Ich fürchte nicht den Feind«) stieg Möllendorff in der königlich preußischen Armee von Ehrenstufe zu Ehrenstufe: Vom Hauptmann, 1746, bis zum Generalfeldmarschall, 1793. Der erfahrene Offizier wurde 1766 Kommandant von Potsdam, befehligte in der Armee des Prinzen Heinrich von Preußen (1726 bis 1802) präzise ein besonderes Corps und wurde 1779 dafür zum Ritter des Schwarzen Adler-Ordens ernannt. Möllendorff wurde im Dezember 1782 in das hoch entlohnte Amt des Gouverneurs von Berlin berufen und zeitgleich als Chef des dortigen Infanterie-Regiments Nr. 25 eingesetzt. Er war nunmehr »Befehlshaber nicht allein über alle hier in Garnison liegende Regimenter, sondern auch über alle […] Militärpersonen«, beschrieb Nicolai dessen Kompetenzbereich. Der Amtssitz befand sich im Gouvernements Haus, Königs- / Ecke Jüdenstrasse. Als treuer Adjutant diente ihm langjährig der gewandte Diplomat Major Christian Georg Ludwig von Meyerinck (1752 bis 1804). Nachhaltigen Respekt erwarb sich Möllendorff, als überzeugter Gegner der Prügelstrafe, mit seiner Maxime einer menschlicheren Behandlung der Soldaten, die zum Ziel hatte, »die barbarisch geringschätzige Art der Offiziere gegen den gemeinen Mann aus[zu]märzen« (Tagesbefehl vom 10. Juni 1785). König Friedrich Wilhelm II. (1744 bis 1797) berief Möllendorff 1787 als Vize-Präsident in das Präsidium des Ober=Kriegs=Collegiums. Dann, von den vielzähligen Administrationsaufgaben vorübergehend befreit, übernahm der noch rüstige Truppenführer auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770 bis 1840) im Januar 1794 erfolgreich das Kommando über das preußische Heer am Rhein. Auch am Feldzug 1806, Frankreich versus Preußen, nahm er teil, wenngleich auch ohne Kommandofunktion. Allerdings geriet er währenddessen auf thüringischem Gebiet stark blessiert in kurzzeitige Gefangenschaft – von Napoleon I. (1769 bis 1821) wertgeschätzt und darum von ihm umgehend hieraus begnadigt. Im November 1808 erhielt Möllendorff offiziell seine Entlassung vom Posten des Gouverneurs in Berlin.

Es hieß Möllendorff sei einer der reichsten Männer in Preußen gewesen – zumindest war er wohlsituiert. Allein sein Gouverneurssalär betrug zwischen 6.000 bis 8.000 Taler jährlich, hinzu kamen hochdotierte Anerkennungsprämien. Mittels jahrhundertealter vererbter Familienbesitzungen inklusive diversen Landzukäufen, Verpachtungen etc., besaß er zudem ein stattliches Immobilienvermögen. Auf seinem beträchtlichen Grundstück in Lichtenberg hatte sich Möllendorff am Dorfanger (anstelle der heutigen Kielblockstraße) ein als Möllendorff’sches Schlösschen beschriebenes Landhaus mit stilvollem Ambiente errichten lassen. Sein weites Gelände dahinter ließ er in einen (heute noch!) ansehnlichen Park mit Laub- und Nadelbäumen verwandeln sowie mit seltenen ausländischen Pflanzen und bunten Blumenarrangements gestalten. Die ländliche Naturidylle eignete sich sehr zu harmonischen Spaziergängen und inspirierenden Gesprächen. So dinierten im Sommer 1795 mit dem Generalfeldmarschall die verwitwete Königin von Preußen, Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1715 bis 1797) gemeinsam mit Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Kassel (1720 bis 1808). Sie war die Gemahlin des Prinzen Heinrich, nebst der Société de Schönhausen. Ebenso wurde berichtet, dass im August 1799 »dort zahlreiche vornehme Gäste versammelt [waren], die alle zur großen Berliner Gesellschaft gehör[t]en.« Innerhalb des Parks befand sich zum persönlichen Gedenken an König Friedrich II. ein nicht mehr existenter Obelisk mit dessen Reliefbild und den trefflichen Worten »Dem Einzigen«. Nach mehreren Zwischeneigentümern erwarb die Stadt Lichtenberg 1907 Möllendorffs einstiges Parkgelände.

Außer Dienst gestellt zog sich der altgediente Truppenführer um 1810 nach Havelberg zurück, wo er eine ihm 1754 verliehene Domherrenstelle wahrnahm und dort am 28. Januar 1816 mit 92 Jahren verstarb. Seine Grabstätte hatte der hochbetagt Verewigte testamentarisch festgelegt: Das Majorats Erbbegräbnis (Mausoleum) im waldreichen Schlosspark zu Gadow (Westprignitz), über den er seit 1804 ebenfalls verfügte. Der ewig für seine Könige ins Gefecht zog hatte einfach keine Zeit für schöne Frauen und blieb insofern, wie in einer Schrift erwähnt, »unbeweibt«. Sein Name, Vermögen und Ländereien erhielten die drei von ihm adoptierten Söhne von Möllendorffs Nichte Ernestine von Bonin (1775 bis 1814), verheiratet mit Daniel Theodor von Wilamowitz (1768 bis 1837). Königlicherseits wurde ihnen gestattet, den Doppelnamen von Wilamowitz-Möllendorff als erbrechtlichen Adelstitel zu tragen.

Zu Ehren Wichard Joachim Heinrich Graf von Möllendorff, dem Offizier, Patriot und Menschenfreund, wurde die langgestreckte Dorfstraße, ab 1910 in Möllendorfstraße umbenannt (das zweite »f« wurde erst ab 1935 hinzugefügt). Eine Zwischenepisode: Während der DDR-Zeit gab es ab 1976 eine verordnete Umbenennung in Jacques-Duclos-Straße nach dem französischen Politiker und Mitglied der Französischen Kommunistischen Partei (FKP). Im Januar 1992 erfolgte die Rückbenennung in Möllendorffstraße, die von der Frankfurter Allee bis zum Röderplatz / Herzbergstraße reicht und letztlich zur Landsberger Allee führt.

Ein Straßenname nach einem Diener dreier Preußenkönige, eine der zahlreichen Berliner Begebenheiten.

Foto/Text: Mathias C. Tank. Der Gastautor ist „Pressesprecher des Vereins für die Geschichte Berlins e.V.“. Das Amt übt Mathias C. Tank ehrenamtlich aus.