Mit KIND und Kegel-Auf zum Gespräch nach Tegel

23. März 2025

Der Marsch des Martin Luther King

24. März 2025Stele am Gedenkort Eichborndamm 238 in Reinickendorf erinnert an das Grauen

Emine Demirbüken-Wegner an der Stele (Foto: Volker Neef)

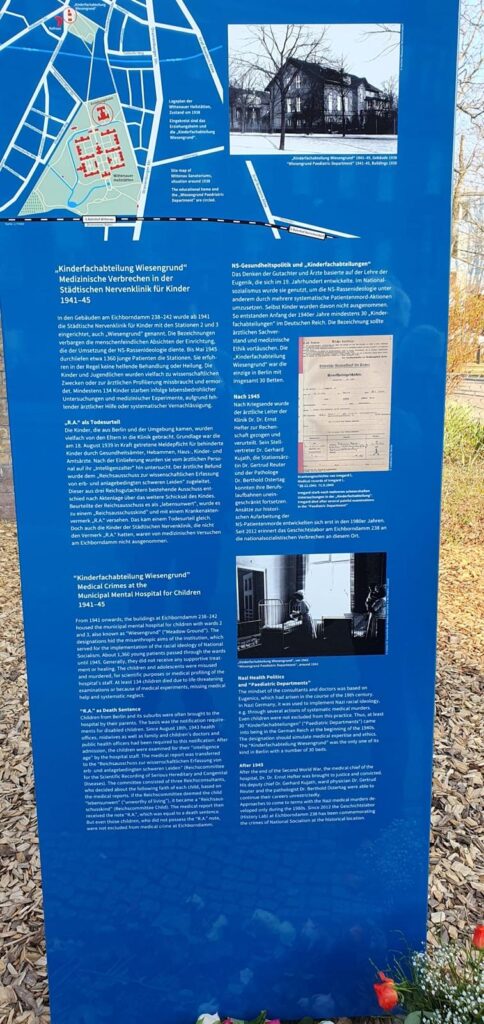

Welchen Stellenwert Kinder mit Handicap für die Nazis hatten, zeigte sich am Eichborndamm 238 in Reinickendorf.

Im Dritten Reich dienten die Kinder und Jugendlichen mit Handicap als Versuchsmasse für die entmenschten Nazis. Ärzte, die ihren hippokratischen Eid vergessen hatten oder ignorierten, sahen diese Kinder und Jugendlichen nicht als Patienten an. Ärzte kamen nicht mit der Spritze zu ihnen, um Krankheiten zu bekämpfen oder um Krankheiten vorzubeugen. Ärzte verabreichten absichtlich Krankheiten, um dann mit den gequälten Geschöpfen zu forschen. Man entledigte sich dieser jungen Menschen, nach NS-Auffassung „nicht lebenswerten Elemente“, durch Hunger, fehlende ärztliche Versorgung oder Hinrichtung

Am Gedenkort und Geschichtslabor Eichborndamm 238 in Reinickendorf wurde am 21. März eine Stele eingeweiht, um diesen Ort stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Die Stele, die auf Initiative von Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) und in Zusammenarbeit mit dem Museum Reinickendorf aufgestellt wurde, seiein Zeichen des Erinnerns und Mahnens. „Vor dem aktuellen Hintergrund von Krieg, Krisen und dem Erstarken autoritärer Systeme ist die Anerkennung des Menschen im anderen von größter Bedeutung. Wir erfahren täglich in den Nachrichten, wie gefährdet unser friedliches Zusammenleben ist und wie wichtig die permanente Arbeit für unsere demokratische Ordnung ist. Gerät diese ins Wanken, so ist der Schutz vulnerabler Minderheiten wie den kranken Kindern immer als erstes gefährdet“, sagte die Bezirksbürgermeisterin.

Vor ihrer Rede sowie den Beiträgen von Prof. Dr. Thomas Beddies von der Charité sowie Sabine Hillebrecht von der Humboldt-Universität war die Stele von der Bürgermeisterin enthüllt worden, danach wurden Blumen an der Gedenktafel niedergelegt. Prof. Dr. Thomas Beddies wies auch auf weitere unrühmliche Tatsachen hin. Die beteiligten Ärzte am Eichborndamm 238 sahen ihre Tätigkeit nicht als Mord an. Diese Ärzte betrachteten sich als Forscher, als Wissenschaftler. Für ihre Experimente nahmen sie keine Tiere, man konnte ja auf menschliches Leben zurückgreifen. „Die Täter waren diejenigen, denen die Kinder anvertraut worden waren“. Er sprach vom „Deckmantel der Wissenschaft. Die Kinder wurden oft aktiv ermordet. Papiere hatte man gefälscht, um einen natürlichen Tod zu suggerieren“. Auch das teilte der Medizinhistoriker mit: Nach 1945 hatte kein Arzt Schuldgefühle. Einer setzte nach Kriegsende seine Forschertätigkeit an der FU Berlin fort. Ein anderer Arzt erhielt 1958 seine Zulassung als Facharzt für Pädiatrie. Seine Tätigkeit in Berlin-Wittenau gab er ohne Skrupel als „Praxisbezug mit Kindern und Jugendlichen“ an. Eine am Eichborndamm 238 im Zweiten Weltkrieg tätige Ärztin verzog Ende 1945 ins Ruhrgebiet, wo sie 1999 verstorben ist. Bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand war sie als Freiberuflerin in ihrer eigenen Kinderarztpraxis tätig. Kein Arzt, besser: Mörder im weißen Kittel, ist jemals belangt worden. Prof. Dr. Thomas Beddies sagte, dass „Thema Euthanasie habe man nach 1945 bis in die 80er Jahre hinein als Tabuthema betrachtet. Man hat es einfach nicht erwähnt“.

In den 1980er-Jahren hatte die Erforschung und Aufarbeitung der verbrecherischen Geschichte der Wittenauer Heilstätten begonnen, aus der die Dauerausstellung „Totgeschwiegen 1933 bis 1945“ mit dem Fokus auf die Medizinverbrechen in der NS-Zeit hervorgegangen ist. Seit den 1990er-Jahren engagiert sich der Bezirk für die Aufarbeitung auf dem Gebiet der „Städtischen Nervenklinik für Kinder“ am Eichborndamm, genannt Wiesengrund, gegenüber dem Rathaus Reinickendorf.

„Der Gedenkort am Eichborndamm 238 ist ein Ort, aus dem man anders herauskommt, als man ihn betreten hat, wenn man zu Mitmenschlichkeit in der Lage ist. Die Erinnerungskultur bleibt deshalb ein wichtiges Instrument und Teil unserer Gesellschaft und ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit des Bezirks Reinickendorf. Sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, ist auch für die heutige Zeit und die Zukunft bedeutsam“, unterstrich Emine Demirbüken-Wegner.

Text/Foto: Volker Neef