Aus Friedrich Otto August Pfützenreuter wurde Otto Reutter

24. April 2025

Alex Engel bringt „Palma de Mallorca“ zurück

24. April 2025Restaurierter Film „Damals in Triest“ begeisterte das Publikum

Seine Exzellenz, Herr Nasimi Aghayev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Bundesrepublik Deutschland (Foto: Volker Neef)

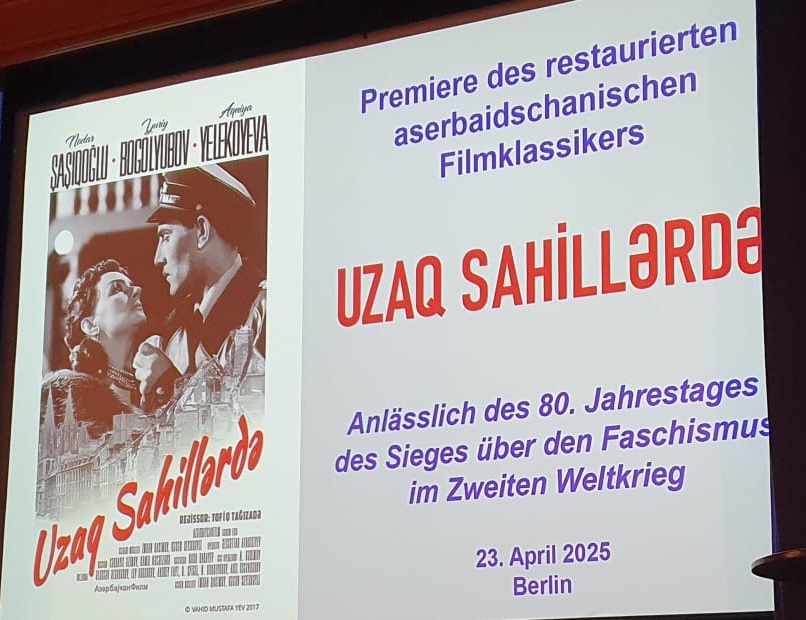

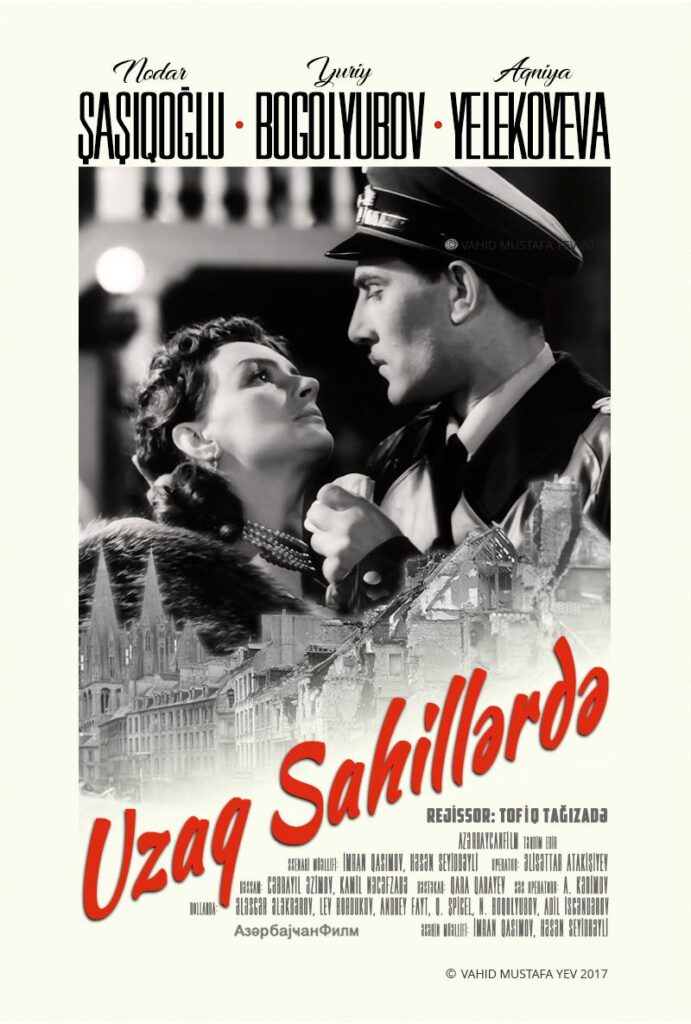

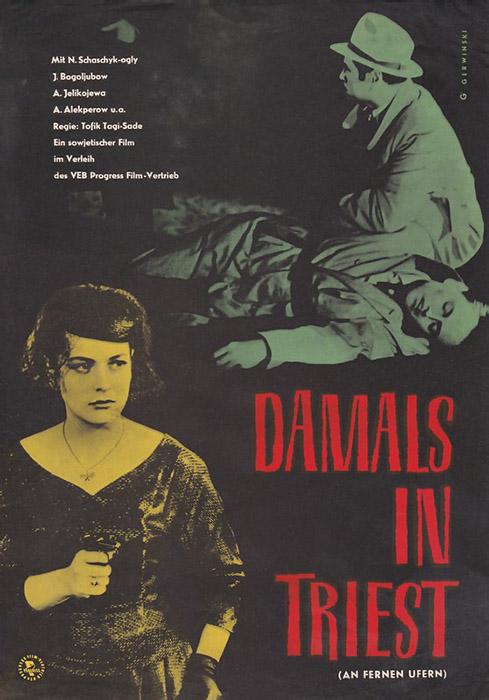

Am 23. April lud die Botschaft Aserbaidschans in die Kultureinrichtung Urania ein. Die Gäste sahen den 1958 gedrehten Spielfilm „DAMALS IN TRIEST“ in einer restaurierten Ausgabe. In Aserbaidschan trägt der sowjetische Spielfilm den Titel „UZAQ SAHİLLƏRDƏ“.

In dem knapp 90 Minuten langen Spielfilm hat Nodar Shashigoglu die Hauptrolle inne, den Michailo. Die deutsche Stimme stammt von Fred Düren (1928 bis 2015). Regisseur des Films ist Tofiq Taghizade. Für das Drehbuch waren Imran Gasimov und Hasan Seyidbeyli verantwortlich. Der Film porträtiert das Leben des legendären aserbaidschanischen Partisanen Mehdi Huseynzade. Er kam 1918 in der Nähe von Baku zur Welt. Erfolgreich studierte er an der Aserbaidschanischen Kunstschule von 1932 bis 1936. Der Kunstmaler begann danach in Leningrad ein sprachwissenschaftliches Studium in Romanistik und französischer Sprache. Ab 1940 studierte Mehdi Huseynzade Pädagogik in Baku. Bei Kriegsausbruch meldete er sich freiwillig zur Armee. Im heutigen Georgien bildete man ihn an einer Militärfachschule aus. An die Front zog der ausgebildete Künstler 1942. Als Offizier nahm er an der Schlacht von Stalingrad teil. Er wurde verwundet und kam in deutsche Kriegsgefangenschaft. Die Nazis verlegten zahlreiche Kriegsgefangene aus der UdSSR in das von ihnen besetzte Jugoslawien. Mehdi Hüseynzadə geriet auch dorthin. Er konnte mit anderen Kriegsgefangenen aus der Haft fliehen und schloss sich einer Untergrundorganisation an. Widerstandskämpfer aus Jugoslawien, Italien und die aus der Haft geflohenen Sowjetbürger nahmen im Untergrund den Kampf gegen Nazideutschland auf. Mehdi, mittlerweile zum Kommissar befördert, war unter dem Guerilla-Pseudonym „Michailo“ aktiv. Seine Heldentaten waren legendär. Er konnte 700 Kriegsgefangene befreien, zerstörte 2 Kampfflugzeuge und 25 Wehrmachtsfahrzeuge. Mit seinen Kameraden zerstörte er Brücken und legte den Nachschub der Wehrmacht langfristig lahm. Nazideutschland wollte diesen Partisanen unbedingt festnehmen. Daher setzte man auf „Michailo“ eine damals unvorstellbare Belohnung in Höhe von 400.000 Lire aus. Mehdi Huseynzade starb im Kugelhagel der Wehrmacht am 2. November 1944 im Grenzgebiet Italien/Jugoslawien. Posthum ernannte ihn das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR 1957 zum Helden der Sowjetunion.

Nach dem Helden benannte man in Aserbaidschan ein Fußballstadion, Straßen und Plätze. In Slowenien errichtete man sogar ein Museum für den bekannten Widerstandskämpfer. Mehrere Denkmäler, die auf sein Wirken hinweisen, trifft man in Slowenien an. Aserbaidschan und die Ukraine gaben Briefmarken mit seinem Portrait heraus.

Seine Exzellenz, Herr Nasimi Aghayev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Bundesrepublik Deutschland, teilte am 23. April den Gästen in der Urania mit: „ Exzellenzen, Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, heute Abend ehren wir einen Helden – und mit ihm ein Volk und Land, dessen bedeutender Beitrag zum Sieg über den Faschismus zu oft im Schatten der Geschichte steht. Der heutige Film Uzaq Sahillərdə oder Damals in Triest in der deutschen Fassung ist mehr als ein Film. Es ist ein Zeugnis der Entschlossenheit, der Opferbereitschaft und des unbeugsamen Willens eines Mannes – Mehdi Huseynzade – und seines Landes: Aserbaidschan.

Mehdi war ein junger Student der Kunst in Baku, als der Krieg sein Leben veränderte. Doch was folgte, war nicht das Schicksal eines gewöhnlichen Soldaten – es war der Weg eines Mannes, der sich entschied, aktiv gegen die Barbarei zu kämpfen. Der seine Feder gegen die Waffe eintauschte, seine Leinwand gegen den Kampf im Untergrund.

Mehdi wurde Partisan – nicht gezwungen, sondern aus tiefster Überzeugung. In Italien und im ehemaligen Jugoslawien sprengte er feindliche Stellungen, sabotierte Nachschubwege, rettete Leben – mit Intelligenz, mit Tapferkeit, mit einer Entschlossenheit, die selbst seinen Gegnern Respekt abnötigte. Die Nazis fürchteten ihn so sehr, dass sie eine hohe Belohnung auf seinen Kopf aussetzten – tot oder lebendig. Doch sie konnten ihn nicht fassen. Mehdi, der fließend Deutsch sprach, blieb ein Schatten in ihren Reihen, ein Albtraum für die Besatzer, ein Hoffnungsträger für die Unterdrückten.

Er war KEIN Geist der Rache, sondern ein Feuer der Gerechtigkeit. Die italienischen Partisanen nannten ihn „Mikhailo“. Für sie war er nicht nur ein Kamerad – er war ein Symbol für internationale Solidarität, für die Kraft eines Menschen, der seine Heimat verließ, um Freiheit an einem fremden Ort zu verteidigen. Und er bezahlte mit seinem Leben. Er starb 1944 im heutigen Slowenien – umzingelt, verwundet, doch unbesiegt.

„Uzaq Sahillərdə” erzählt nicht nur Mehdis Geschichte – es erzählt unsere gemeinsame Geschichte. Die Geschichte eines Aserbaidschaners, der für ein freies Europa kämpfte. Die Geschichte eines Künstlers, der zum Krieger wurde. Die Geschichte eines Mannes, der in unseren Herzen weiterlebt.

Doch Mehdi war nicht allein. Fast 700.000 Aserbaidschaner zogen in den Krieg. Über 300.000 von ihnen verloren ihr Leben. Bauern, Lehrer, Dichter, Studenten und andere – eine ganze Generation. Sie kämpften in Stalingrad, in Kursk, in Budapest – und auch in Berlin.

128 Aserbaidschaner wurden mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet – der höchsten Auszeichnung der UdSSR.

Mehr als 170.000 Soldaten und Offiziere aus Aserbaidschan wurden mit verschiedenen Orden und Medaillen geehrt. Die aus aserbaidschanischen Wehrpflichtigen und Freiwilligen gebildeten nationalen Schützendivisionen durchliefen einen ruhmreichen Kampfweg vom Kaukasus bis nach Berlin. Rund 10.000 Aserbaidschaner kämpften als Partisanen und Widerstandskämpfer gegen die Besatzung – in der Sowjetunion ebenso wie in Polen, Jugoslawien, Frankreich und anderen Teilen Europas. Und während an den Fronten gekämpft wurde, hielt ein anderes Schlachtfeld stand: die Heimat. In Baku arbeiteten Männer und Frauen Tag und Nacht in drei Schichten in Ölfeldern– mit bloßen Händen, mit unerschütterlichem Mut.

(Foto: Kulturinstitut Aserbaidschan)

80 Prozent des sowjetischen Treibstoffs, 90 Prozent des Naphthas und 96 Prozent der Schmiermittel stammten aus Aserbaidschan. Vier von fünf sowjetischen Flugzeugen, Panzern und Lastwagen wurden mit Öl aus Aserbaidschan betrieben. Ohne Baku wäre der Sieg über den Faschismus undenkbar gewesen! Adolf Hitler wusste das. Operation „Edelweiss“ – sein verzweifelter Versuch, die Ölfelder von Baku zu erobern und die Sowjetunion in die Knie zu zwingen – scheiterte. Nicht nur am Widerstand, sondern an der Entschlossenheit eines Volkes, das sich nicht beugen ließ.

Aserbaidschan war nicht nur Lieferant von Öl. Es war Symbol des Widerstands. Ein Bollwerk gegen den Terror. Ein Herz, das für die Freiheit Europas schlug. Heute – in Berlin 80 Jahre nach dem Ende des Krieges – zeigen wir diesen Film als Mahnmal. Als Erinnerung daran, dass die Geschichte nicht nur aus Zahlen besteht, sondern aus Leben. Aus Mut. Aus Entscheidungen. Und aus jenen, die bereit waren, alles zu geben – wie Mehdi Huseynzade.

(Foto: Kulturinstitut Aserbaidschan)

Die Originalfassung des Films wurde 1958 veröffentlicht und war ein großer Hit in der Sowjetunion – 27 Millionen Zuschauer sahen ihn damals im Kino. Besonders bemerkenswert ist, dass der Film bereits 1959 in Berlin hervorragend ins Deutsche synchronisiert wurde. Als Botschaft der Republik Aserbaidschan sind wir stolz, dieses Werk heute in restaurierter Fassung zu präsentieren. Auf unsere Veranlassung wurde das Material digitalisiert und Bild- sowie Tonqualität erheblich verbessert. Möge dieser Abend nicht nur Filmkunst sein – sondern eine Geste des Gedenkens, der Würdigung und der Dankbarkeit.

Denn solange das Licht der Wahrheit brennt, bleibt die Erinnerung an die, die für unsere Freiheit kämpften, lebendig.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Film“.

Text: Volker Neef

Fotos: Kulturinstitut Aserbaidschan; Volker Neef